Uehiro Future Scientists Program 研修生インタビューVol.2

―iPS細胞で脳の働きやバリア機能を研究する―

研修

今回ご紹介するのは、東京薬科大学薬学部2年生の渡邉大夢(ひろむ)さんです。渡邉さんは、大学で「血液脳関門(けつえきのうかんもん)」の研究に取り組んでいます。

血液脳関門とは、血液中の有害な物質が脳に入り込まないようにする、人にもともと備わっている防御の仕組みです。ところがこのバリアによって治療に必要な薬も脳に届かなくなってしまうことがあります。渡邉さんは「どうすれば薬を脳に届けられるか」という課題に向き合い、iPS細胞から作製した脳と血管のオルガノイド¹を組みあわせることで血液脳関門オルガノイドをつくり、その働きについて研究してみたいと考えています。

渡邉大夢さん

東京薬科大学 薬学部 薬学科 2年

創薬基盤科学教室

渡邉さんは、今年9月からイギリスのユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)に進学予定です。高校時代にはカナダに留学し、現地の高校を卒業。その間に、生物や再生医療への関心を深めていきました。「父が病気を患い手術を受けた際、麻酔はどうして痛みを感じさせないのか疑問を持ち調べたところ、麻酔薬が血液脳関門を通って神経細胞へ届くことを知りました。一方で、脳に到達できない薬が多く存在することも学び、この差がどうして生じるかを明らかにしたいと高校生ながらに考えていました。」この仕組みの違いに興味を持った渡邉さんがまず進学したのが、血液脳関門の研究をしている研究室のある、東京薬科大学でした。

「希望する研究室で様々な研究ができ、先生方との出会いがあり、このプログラムにも参加できました。どれも自分一人ではたどり着けなかった道です」と渡邉さん。Uehiro Future Scientists Program参加中には、神経細胞やグリア細胞²を培養し、炎症に関わるタンパク質「オステオポンチン」の働きについても調べました。このタンパク質が脳のバリア機能にどう影響するかを探ることで、将来の治療法のヒントを得られると考えています。

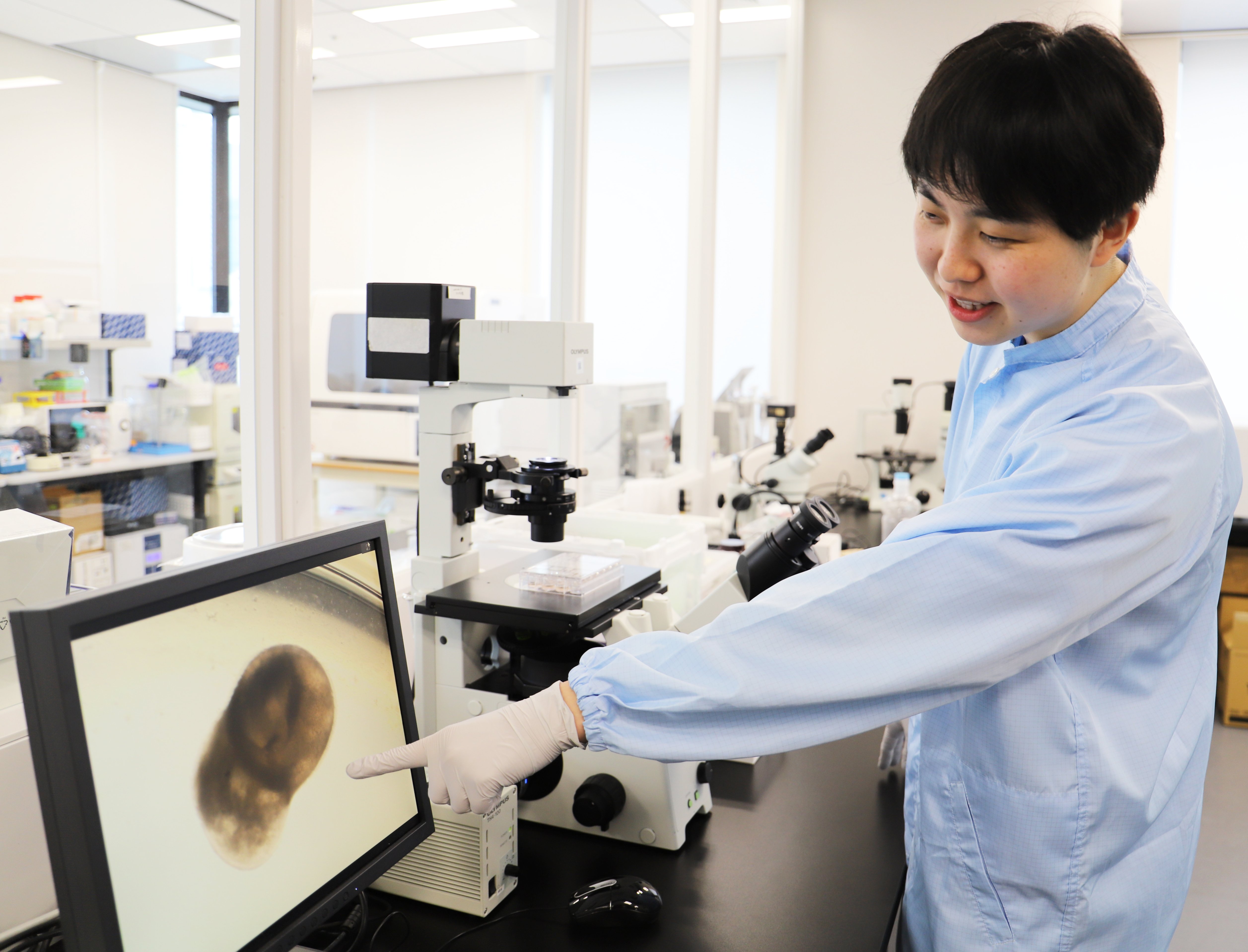

また、プログラム参加中に、iPS細胞から血液脳関門のオルガノイドの作製にも取り組みました。脳の血管は、全身の中でも特に細胞同士の結びつきが強く、バリア機能が高い構造をしています。その再現は難しく、本プログラムを担当するiPS財団・研究開発センターの研究員にとっても初の試み。研究の第一歩として互いに意見を出し合いながら、ともに細胞の培養や評価方法を学びました。

「大学では、先生や先輩から細胞培養や遺伝子発現解析など研究の基礎をしっかりと学び、今回のプログラム参加の準備を整えました。このプログラムでは、自ら課題を見つけ、目的や方法を自分で考えて実験を組み立てる事の重要性を教えていただき、貴重な時間となりました。」大阪での人生初の一人暮らしも含め、思索と挑戦の夏を過ごしました。

「将来は、神経領域の治療法のまだない病気に対して、薬を見つける研究者になりたいです。イギリスでの研究も楽しみですし、日本での研究もまだまだ続けたい内容があります。」やってみたい研究やアイディアが尽きない様子で「分身して同時に様々な研究に着手できればいいのに」と笑顔で語ってくれました。

当財団では、引き続き、「Uehiro Future Scientists Program」を通じて大学生・大学院生のキャリア形成を支援してまいります。